Junger Campus“ in der Südstadt lud zum Auftakt seiner „Sommernächte“ zum Thema zivile Seenotrettung ein. Adrian Pourviseh las aus seiner Graphic Novel Das Schimmern der See.

Premiere feierten die „Sommernächte“ des „Jungen Campus“ in der Kölner Südstadt. Einladend mit Strandliegen und Decken war die Grünfläche im Innenhof der Kartäuserkirche bestückt. Getränke sorgten für Kühlung an diesem immer noch sehr warmen Abend. Entspannung oder eine wohlige Atmosphäre stellte sich bei den zahlreichen Besuchenden jedoch nicht ein. Dazu war das Thema der ersten Veranstaltung des „Jungen Campus“ ein zu schweres: die zivile Seenotrettung von Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer.

Graphic Novel: Das Schimmern der See

Graphic Novel: Das Schimmern der See

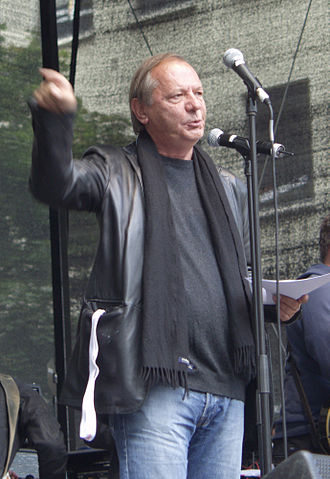

Der Seenotrettungs-Fotograf und Comic-Autor Adrian Pourviseh las nicht nur aus seinem Graphic-Novel-Debüt Das Schimmern der See – Als Seenotretter auf dem Mittelmeer. Der gebürtige Koblenzer, Jahrgang 1995, teilte auch seinen reichen Wissens- und Erfahrungsschatz hinsichtlich der Hintergründe und Wege von Flucht sowie der Behandlung von Geflüchteten. Im Mittelpunkt standen seine Erlebnisse bei einer Seenotrettungsmission auf der Sea-Watch 3 im Sommer 2021. Deren Einsätze hat er als Videograf und Fotograf dokumentiert und zudem in Situationen, „wo es um Leben oder Tod geht“, mit angepackt.

Kooperation von MAK und Juref

Zunächst führten Lea Braun, Studienleiterin der Melanchthon-Akademie (MAK), und Jugendbildungsreferent Noël Bosch vom Evangelischen Jugendreferat in Köln und Region (Juref) in das von beiden Einrichtungen initiierte Bildungsformat für Menschen zwischen zwanzig und vierzig Jahren ein. „Etwas Schönes erwartet uns“, wies Braun darauf hin, dass hinter der Kartäuserkirche der Campus Kartause entstehe. „Das wird unser neuer Arbeitsort in gar nicht so entfernter Zeit. Dort ziehen wir zusammen mit unseren Strukturen in ein Haus der Bildung.“ Es bestehe eine gewisse Überschneidung in der Erwachsenenbildung, der Jugendbildung und vielleicht in der Familienbildung. Für die angesprochene Altersgruppe könne man dort „supergut etwas zusammen machen“ und explizite Angebote entwickeln. Bosch ergänzte: „Ganz viele junge Menschen werden dort einziehen. Deshalb wollen wir auch in Kontakt treten. Heute findet Teil eins statt.“

Persönliche Einblicke und kritische Perspektiven

„Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Orte, an denen ich bisher gelesen habe“, leitete Pourviseh ein. Um alle Besuchenden in sein Buch mit hineinnehmen zu können, klärte er vorweg die Grundlagen der Migration über das zentrale Mittelmeer. Rasch wurde deutlich, dass hier nicht ein Referent routiniert ein x-mal erprobtes Konzept abspulte, sondern ein Zeuge des Geschehens, ein Beteiligter einfühlsam wie engagiert die Anwesenden mit Ereignissen und Zuständen konfrontierte, die man gerade auch eingedenk von EU-Entscheidungen und des Vorgehens vieler europäischer Staaten als unfassbar bezeichnen darf.

„Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Orte, an denen ich bisher gelesen habe“, leitete Pourviseh ein. Um alle Besuchenden in sein Buch mit hineinnehmen zu können, klärte er vorweg die Grundlagen der Migration über das zentrale Mittelmeer. Rasch wurde deutlich, dass hier nicht ein Referent routiniert ein x-mal erprobtes Konzept abspulte, sondern ein Zeuge des Geschehens, ein Beteiligter einfühlsam wie engagiert die Anwesenden mit Ereignissen und Zuständen konfrontierte, die man gerade auch eingedenk von EU-Entscheidungen und des Vorgehens vieler europäischer Staaten als unfassbar bezeichnen darf.

„Ich male in mein Tagebuch, um die Momente zu verarbeiten.“

Ruhig im Ton und eindrücklich in der Schilderung der eigenen Erlebnisse, klar in seinen Aussagen und entschieden in seiner Kritik, nahm Pourviseh die Gäste von Beginn an gefangen. Er habe immer auch mitgekritzelt, stellte er zunächst Inhalte aus seinem gezeichneten Tagebuch vor, in das er ebenso beim Einsatz entstandene Fotografien einklebt. „Ich male in mein Tagebuch, um die Momente zu verarbeiten.“ Das habe ihm auch geholfen, den später im Buch beschriebenen Einsatz greifbar zu machen. Auf diese Weise habe er mit Geretteten nochmal anders in Kontakt treten können als nur als Fotograf.

„Menschen fliehen aus verschiedensten Gründen.“

Es gebe nicht eine exemplarische Geschichte, die Flucht erklären könne, so Pourviseh. „Menschen fliehen aus verschiedensten Gründen und nehmen die unterschiedlichsten Routen.“ Dennoch passierten zahlreiche Flüchtende aus dem Süden Afrikas auf der Route durch die Wüste nach Libyen und über das Mittelmeer einige feste Fixpunkte. Um die Geschichte und Erlebnisse von Fatima, die ihm ihre Flucht schilderte, zu visualisieren, entwickelte Pourviseh eine Animation.

Mutige Kapitänin Carola Rackete

Bevor diese eingespielt wurde, erinnerte er an die Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete. Sie hatte 2019 mit 47 aus dem Mittelmeer geretteten Geflüchteten, darunter Fatima, versucht, in den Hafen von Lampedusa einzulaufen. Das italienische Innenministerium verweigerte dies. Nach über zwei Wochen im Wartezustand entschied sich Rackete wegen der psychischen Belastung der Menschen an Bord, sich über das Verbot hinwegzusetzen. Unter großem Medienrummel wurde die Kapitänin angeklagt. „Für die Seenotrettung war dieser einzelne Fall sehr schlimm. Intern kann man aber auch sagen, dass eine große Aufmerksamkeit auf die Seenotrettung gelenkt wurde und es sehr viele Spenden gab.“ Rückblickend sei es vom damaligen Innenminister Matteo Salvini, der das Verfahren verlor, ein großer Fehler gewesen, aus dem die aktuelle italienische Regierung gelernt habe.

Todeszahlen in der Sahara doppelt so hoch wie im Mittelmeer

Fatima sei durch das Land Niger gereist und habe an Checkpoints vorbei durch die tiefe Wüste fahren müssen. Dort zeigten Satellitenbilder Reifenspuren im Sand. „Was wir nicht sehen können, sind die Leichen, die nach drei, vier Stunden vom Flugsand überdeckt werden.“ Das UN-Unterorgan Missing Migrants Project (IOM) geht davon aus, dass in der Sahara die Todeszahlen geflüchteter Menschen ungefähr doppelt so hoch seien wie im Mittelmeer. „Wir reden nur nicht so oft darüber, weil wir keine offiziellen Zahlen haben.“

Libysche Milizen und Lager als System der Erpressung

Wer es durch die Wüste geschafft habe, komme nach Libyen – ein Land im Bürgerkriegszustand. „Verschiedene Milizen kämpfen um die Vorherrschaft. Und wer als schwarze Person in diesem Land nicht den Schutz eines Arbeitgebers genießt, kann auf offener Straße entführt werden.“ In Gefängnissen und Lagern, wo auch Fatima untergebracht war, würden die Verschleppten gefoltert, Frauen vergewaltigt und die Bilder an Familienmitglieder geschickt, um Geld zu erpressen. Eine Vertreterin des Auswärtigen Amtes habe die Zustände als KZ-ähnlich beschrieben. Die meisten Menschen auf der Flucht wüssten nicht, was sie in Libyen erwarte.

Tunesische Nationalgarde setzt Menschen in der Wüste aus

In den Westen nach Algerien oder Tunesien zu gehen, sei früher eine „bessere“ Option gewesen – bis 2023. Seitdem jage die tunesische Nationalgarde schwarze Menschen aus den Städten, um sie in der Wüste auszusetzen. „Tunesien bekommt diese Arbeit von der EU über den ‚EU-Migrationsdeal‘ bezahlt.“ Deshalb entschieden sich viele Betroffene für den Weg über das Meer. Seit 2014 seien im Mittelmeer und auf den Mittelmeerrouten über 32.000 Menschen gestorben oder werden vermisst. Das zentrale Mittelmeer südlich von Sizilien gilt als tödlichste Seegrenze der Welt – genau dort sind Organisationen wie Sea-Watch unterwegs.

Pullbacks und die Rolle Europas

Farbige Punkte und Linien in Seekarten markieren Verantwortungsbereiche für verschiedene Länder. „Es ist deswegen wichtig, weil die Libyer die aufgegriffenen Menschen in ihre Folterlager zurückbringen. Dafür werden sie von europäischem Steuergeld bezahlt.“ Sie würden auch von der Bundespolizei ausgebildet – doch die libysche Küstenwache „rettet“ mit Brutalität. „Sie zwingt Menschen teilweise mit Waffengewalt auf ihre Boote.“ Das gelte auch, wenn sie sich in internationalen Gewässern befänden. Libyen habe nie die Genfer Flüchtlingskonvention unterzeichnet. Das Land „macht wortwörtlich die Drecksarbeit für Europa“. Medienrecherchen zufolge wird die libysche Küstenwache auch von Frontex oder Malta über Bootsflüchtlinge informiert – eine Form der illegalen Rückführung, genannt Pullback.

Eindrücke aus dem Einsatz 2021

Pourviseh zeigte eine Animation mit Live-Aufnahmen seiner ersten Rettung 2021. Der Kapitän der Sea-Watch 3 folgte der Spur einer Frontex-Drohne – zugleich raste die libysche Küstenwache auf den gleichen Punkt zu. „Der Radar berechnet, dass sie fünf Minuten vor uns da sein wird. Wir fahren trotzdem hin, um zu assistieren.“ Die Menschen sprangen lieber ins Meer, als von den Libyern zurückgebracht zu werden.

Nach einem solchen Einsatz gehe er ins Medienbüro, lade Material hoch, schlafe kurz – um dann gegen vier Uhr zur nächsten Wache aufzustehen. „Und erneut die libysche Küstenwache, diesmal etwas später.“ Entdeckt wurde ein Boot mit 67 Menschen, darunter 23 Minderjährige. „Erst bei der Rettung merken wir, dass viele Kinder schwere Brandverletzungen haben.“ Ein Feuer im Unterdeck war die Ursache. Italien habe erst abends die medizinische Evakuierung erlaubt – wertvolle Stunden seien verstrichen.

„Wann wird das aufhören?“

Tagebucheinträge beschreiben die Gedanken in jener Nacht. „Es ist vier Uhr morgens. Meine Nachtschicht auf dem Bootsdeck beginnt. Und ich frage mich, was wird einmal in den Geschichtsbüchern stehen über das, was hier passiert. Werden sie vom Geruch des Elends erzählen? (…) Wann wird das aufhören?“

Kriminalisierte Gerettete und politischer Missbrauch

Geflüchtete, die Boote oder Autos gesteuert haben, würden oft wie Kriminelle behandelt – obwohl sie von Schleppern dazu gezwungen wurden. In Griechenland etwa bildeten sie die größte Gruppe inhaftierter Menschen. „Es ist eine Kampagne, das Narrativ der Schleuser zu füttern, dass Geflüchtete in Banden organisiert seien“, sagte Pourviseh. „Das ist das, was Griechenland vorgemacht und Italien übernommen hat.“ Und was man seit März als Vorstufe auch an deutschen Grenzen von Innenminister Alexander Dobrindt kenne.

Noël Bosch und Lea Braun

Stimmen der Veranstalter

Daniel Drewes, Leiter des Evangelischen Jugendreferates Köln und Region, freute sich: „Wir konnten mit dieser Veranstaltung das Thema Seenotrettung von einer ganz neuen Seite beleuchten. Adrian Pourviseh hat mit seiner Erzählweise und der Ausdruckskraft seiner Bilder das Publikum gefesselt.“ Für die MAK-Studienleiterin Lea Braun war „die Lesung ein starkes Zeichen dafür, dass wir uns der Realität von Flucht und Seenotrettung nicht entziehen dürfen – und wollen. Der Junge Campus möchte weiterhin Räume für Austausch und Begegnung schaffen.“

Ein bitteres Ende

Mitnichten ein Grund zur Freude ist die im Juni veröffentlichte Entscheidung der Bundesregierung, die zivile Seenotrettung im Mittelmeer künftig nicht länger finanziell zu unterstützen.

Text: Engelbert Broich

Foto(s): Engelbert Broich

Kampagne „Ja zu Migration“ gestartet. Jetzt mitmachen!

Kampagne „Ja zu Migration“ gestartet. Jetzt mitmachen! Die japanische Reparaturtechnik Kintsugi fügt den Raum zwischen zwei zerbrochenen Scherben mit Gold sichtbar wieder zusammen und markiert den Riss durch Schönheit. Manchmal treffen in Spalten und Rissen alte Wurzeln und junge Pflanzen. Das steht sinnbildlich für den achtsamen Umgang mit Brüchen und deren sichtbaren Spuren. Hier finden wir den Raum, den wir brauchen – zum Atmen, Wachsen, Verstehen. Herzliche Einladung, das Unvollkommene und unsere Verletzlichkeit, biografische, gesellschaftliche Risse, Verwundungen und das, was daraus entstehen kann zu erkunden.

Die japanische Reparaturtechnik Kintsugi fügt den Raum zwischen zwei zerbrochenen Scherben mit Gold sichtbar wieder zusammen und markiert den Riss durch Schönheit. Manchmal treffen in Spalten und Rissen alte Wurzeln und junge Pflanzen. Das steht sinnbildlich für den achtsamen Umgang mit Brüchen und deren sichtbaren Spuren. Hier finden wir den Raum, den wir brauchen – zum Atmen, Wachsen, Verstehen. Herzliche Einladung, das Unvollkommene und unsere Verletzlichkeit, biografische, gesellschaftliche Risse, Verwundungen und das, was daraus entstehen kann zu erkunden. Im Februar 2023 beginnen die Klienten der Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie am Salierring zu fotografieren. Jeden Monat neue Einwegkameras, jeden Monat besprechen wir die Werke. Die entstandene Ausstellung wird auch in den nächsten Monaten noch an verschiedenen Kölner Orten zu bewundern sein.

Im Februar 2023 beginnen die Klienten der Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie am Salierring zu fotografieren. Jeden Monat neue Einwegkameras, jeden Monat besprechen wir die Werke. Die entstandene Ausstellung wird auch in den nächsten Monaten noch an verschiedenen Kölner Orten zu bewundern sein. Aus rund 1000 geknipsten Fotografien wählen wir die 100 besten Fotos gemeinsam mit den Fotografen aus. Vier der insgesamt acht Teilnehmenden haben besondere Freude am Projekt entwickelt und sind regelmäßig bei den Sitzungen anwesend. Ein Teilnehmer nimmt inzwischen täglich Fotos auf seinem Handy auf und stellt diese aktuell in Nippes in einem Café aus.

Aus rund 1000 geknipsten Fotografien wählen wir die 100 besten Fotos gemeinsam mit den Fotografen aus. Vier der insgesamt acht Teilnehmenden haben besondere Freude am Projekt entwickelt und sind regelmäßig bei den Sitzungen anwesend. Ein Teilnehmer nimmt inzwischen täglich Fotos auf seinem Handy auf und stellt diese aktuell in Nippes in einem Café aus. Der Name „WenDo“ setzt sich aus dem englischen Wort(en) „when“ (für Zeitpunkt) und dem japanischen „Do“ (Weg) zusammen. Übersetzt bedeutet es sinngemäß: „Weg der Frauen“. WenDo wurde in den 1960er Jahren in Kanada entwickelt als Reaktion auf die gesellschaftsspezifischen Bedürfnisse und Erfahrungen von Frauen. Es entstand eine Methode, die Strategien zur Verhütung von Angriffen mit konkreter Verteidigung oder körperlicher Gegenwehr kombiniert.

Der Name „WenDo“ setzt sich aus dem englischen Wort(en) „when“ (für Zeitpunkt) und dem japanischen „Do“ (Weg) zusammen. Übersetzt bedeutet es sinngemäß: „Weg der Frauen“. WenDo wurde in den 1960er Jahren in Kanada entwickelt als Reaktion auf die gesellschaftsspezifischen Bedürfnisse und Erfahrungen von Frauen. Es entstand eine Methode, die Strategien zur Verhütung von Angriffen mit konkreter Verteidigung oder körperlicher Gegenwehr kombiniert. WenDo ist ein explizit feministischer Ansatz. Die Methode geht davon aus, dass Gewalt gegen Frauen kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem ist. Frauen erfahren in allen gesellschaftlichen Machtverhältnissen die bestimmte Gruppen systematisch benachteiligen. WenDo setzt hier an, indem es Selbstermächtigung fördert und einen Raum schafft, in dem Erfahrungen ernst genommen und Handlungsstrategien gemeinsam entwickelt werden können.

WenDo ist ein explizit feministischer Ansatz. Die Methode geht davon aus, dass Gewalt gegen Frauen kein individuelles, sondern ein strukturelles Problem ist. Frauen erfahren in allen gesellschaftlichen Machtverhältnissen die bestimmte Gruppen systematisch benachteiligen. WenDo setzt hier an, indem es Selbstermächtigung fördert und einen Raum schafft, in dem Erfahrungen ernst genommen und Handlungsstrategien gemeinsam entwickelt werden können. Orange Days #Köln gegen Gewalt an Frauen

Orange Days #Köln gegen Gewalt an Frauen

„Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Orte, an denen ich bisher gelesen habe“, leitete Pourviseh ein. Um alle Besuchenden in sein Buch mit hineinnehmen zu können, klärte er vorweg die Grundlagen der Migration über das zentrale Mittelmeer. Rasch wurde deutlich, dass hier nicht ein Referent routiniert ein x-mal erprobtes Konzept abspulte, sondern ein Zeuge des Geschehens, ein Beteiligter einfühlsam wie engagiert die Anwesenden mit Ereignissen und Zuständen konfrontierte, die man gerade auch eingedenk von EU-Entscheidungen und des Vorgehens vieler europäischer Staaten als unfassbar bezeichnen darf.

„Das ist wahrscheinlich einer der schönsten Orte, an denen ich bisher gelesen habe“, leitete Pourviseh ein. Um alle Besuchenden in sein Buch mit hineinnehmen zu können, klärte er vorweg die Grundlagen der Migration über das zentrale Mittelmeer. Rasch wurde deutlich, dass hier nicht ein Referent routiniert ein x-mal erprobtes Konzept abspulte, sondern ein Zeuge des Geschehens, ein Beteiligter einfühlsam wie engagiert die Anwesenden mit Ereignissen und Zuständen konfrontierte, die man gerade auch eingedenk von EU-Entscheidungen und des Vorgehens vieler europäischer Staaten als unfassbar bezeichnen darf.

Dr. Saundra Dalton-Smith ist Ärztin, Autorin und Rednerin, die sich intensiv mit den Themen Gesundheit, Erschöpfung und Burnout beschäftigt. Sie ist vor allem bekannt für ihre Arbeit zur Bedeutung von Ruhe und Erholung.

Dr. Saundra Dalton-Smith ist Ärztin, Autorin und Rednerin, die sich intensiv mit den Themen Gesundheit, Erschöpfung und Burnout beschäftigt. Sie ist vor allem bekannt für ihre Arbeit zur Bedeutung von Ruhe und Erholung. Vor der stimmungsvollen Kulisse der Kartäuserkirche haben wir die besondere Atmosphäre des kleinsten Weihnachtsmarktes der Stadt genießen dürfen – voller Wärme, Lichterglanz und Gemeinschaft.

Vor der stimmungsvollen Kulisse der Kartäuserkirche haben wir die besondere Atmosphäre des kleinsten Weihnachtsmarktes der Stadt genießen dürfen – voller Wärme, Lichterglanz und Gemeinschaft.