„Mit der Judensau steht neben der Glaubwürdigkeit der kirchlichen Umkehr

von 2000-jähriger Judenfeindschaft

auch unser Kunstbegriff insgesamt auf dem Prüfstand.“

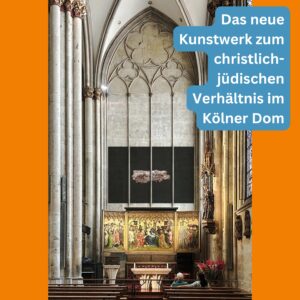

Fotorechte; Hohe Domkirche Köln; Visualisierung: A. Büttner auf Basis einer Fotografie von C. Knieps

Marten Marquardt, ehemaliger Akademieleiter der Melanchthon-Akademie, hatte im Jahr 2002 zusammen mit Reiner Bernstein und anderen eine Tagung zum Thema „Gewalt im Kopf. Tod im Topf“ initiiert. Mit ihr war eine Kunstaktion verbunden. Der Aktionskünstler Wolfram Kastner ging vor dem Portal des Doms mit einem Schild um den Hals umher, auf dem stand: „Judensau!“. Mit der Empörung und der öffentlichen Aufmerksamkeit für die damals noch wenig bekannten antijüdischen Kunstwerke im Dom nahm eine Auseinandersetzung ihren Anfang, deren Meilenstein in diesem Jahr 2025 dazu geführt hat, dass wir von zahlreichen antijüdischen Artefakten im Dom wissen, die vom Mittelalter bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts führen. Von einer „ostentativen Ahnungslosigkeit“ bis in diese jüngste Zeit spricht daher zu Recht Bernd Wacker, ehemaliger Leiter der Karl Rahner-Akademie, der sich auf dem langen Weg seit 2002 bis zur Gegenwart maßgeblich für einen tiefgreifenden Weg der Umkehr im christlich-jüdischen Dialog eingesetzt hat.

Umso beglückender ist es, dass in diesem Jahr ein vom Domkapitel ausgerichteter internationaler Kunstwettbewerb im Kölner Dom stattfand – mit einem aufregenden Ergebnis. Das Kunstwerk der Berliner Künstlerin Andrea Büttner „Ohne Titel“ wurde ausgelobt und wird vom kommenden Jahr an in einer ständigen Intervention an der Stirnwand der Marienkapelle im Süden des mittelalterlichen Doms zu sehen sein. Es wird eine Wandmalerei mit dem Steinfundament des Thoraschreins aus der ehemaligen mittelalterlichen Synagoge zeigen, die im 15. Jahrhundert nach der Vertreibung der Juden aus Köln in eine Ratskapelle umgewandelt wurde. In dieser Kapelle, die eigentlich die Synagoge der vertriebenen Juden ist, stand bis zur Zeit des 2. Weltkriegs der Altar der Stadtpatrone, der dann nach Zerstörung der Ratskapelle in den Dom wanderte. Das neu entstehende Bild des schwebenden Fundaments des Thoraschreins über dem christlichen Altar macht einen neuralgischen Punkt im jüdisch-christlichen Verhältnis sichtbar, zeigt eine offene Wunde in diesen Beziehungen und lässt den Altar der Stadtpatrone auch als Zeugnis beschämender christlicher Machtinteressen erkennen. Der Eingriff der Künstlerin spiegelt das jüdisch-christliche Verhältnis auf subtile Weise: Er reflektiert die Stadtgeschichte hinsichtlich des belasteten Verhältnisses und zeigt beispielhaft eine tiefe Verletzung – so hat es Abraham Lehrer, stellvertretender Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland, ausgedrückt.

Die jüdische Gemeinde war – auch das ist eine beglückende Erfahrung – von Anfang an in die Initiative zu dem Kunstwettbewerb eingebunden, hat ihn mitgetragen, ebenso wie die Kölner Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit und der Evangelische Kirchenverband Köln und Region, der durch unsere Akademie in der Jury vertreten war.

„Unser Kunstbegriff steht auf dem Prüfstand.“ Wir sind in den 23 Jahren nach 2002 einem erneuerten Verhältnis von Christinnen und Juden ein Stück nähergekommen – und zwar nicht in theologischer Sprache, sondern im Medium zeitgenössischer Kunst.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Mo., 29.09.2025, 18:00–20:00 Uhr

Alte und neue Kunst – Zwischen Christen und Juden

M. Bock, D. Schaper, P. Füssenich, u. a.

Kostenlos | Nr. 1207B